自宅近くの排水路みたいな川にたくさんの生きものが!

40歳になった頃、長男が中1、娘が小3、妻は長期入院、折り合いの悪い母と父と実家暮らしで悶々としていたある日、近くの直線に掘った川に、ふとペットボトルの罠を掛けてみました(違法です🙇)。

ちょうど小雨が降ってきて増水、岸辺に逃げようとしたと思われる魚やエビを大量に捕獲しました。

こんな排水路としか思っていなかった川に、たくさんの生きものがいて感激!さっそくタモ網などを買って、うちの子ども達とガサガサしてみましたよ。またまた感激して、小学校の先生たちに「たくさんの生きものがいて素晴らしいから、是非皆で生きものを捕ってみませんか?!」とお話しすると、校長はじめ皆「それは素晴らしいですね」と言うものの、一向に何もしようとしないので、私の緑化技術の師匠で、里山の会を主催していた孫田敏さんに愚痴ってみたら「そんな先生にやってもらおうとしないで、お前がやったらどうだ」と言われました。

「は?俺が?やる?」なんぢゃ、それは?と思いながらも、目からウロコというか、尻からウ〇コというか(ごめんなさい)、「なんだ、その手があったのか…」とハタと感心するとともに「そんなこと、出来るかなぁ(出来そうもないけど、面白そうだからやってみても良いかな)」と感じながらも、友人知人先生を数名巻き込みながら「手稲さと川探検隊」を立ち上げることにしました。

手書きのチラシを作り、夏休みとともに始まったラジオ体操の会場に持って行って、町内会長にチラシを配らせてもらえるか訊いてみると、「100人来たらどうするんだ?」と言われたものの、「町内会の会館はタダで使わせてやるからやってみな」と言ってくれました。

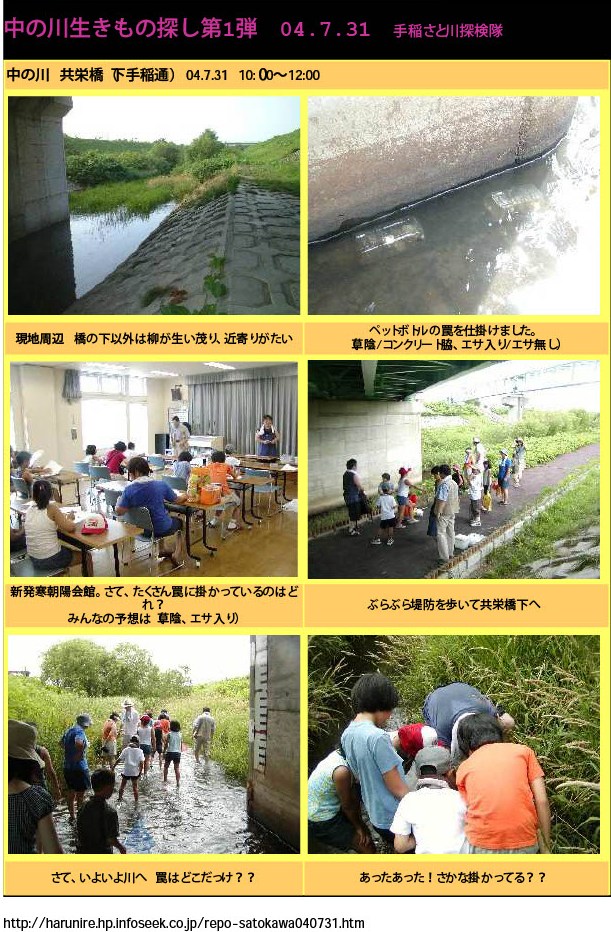

町内会の会館で、はじまり始まり~

若いねえ!髪もまだ黒~い!!

その頃は川沿いを覆っているオオイタドリという3mもある植物に、ドクガが大発生していて、オオイタドリの生えてない橋の下から川に入って、20名ほどの近所の親子とガサガサして、大歓声を上げていました。

中の川、共栄橋の下で、生きもの探しスタート(まだタモ網も持ってなかったんだね)

どんな生きものがいたか、皆で観察しています

1回目の(株)さっぽろ自然調査館の渡辺展之くんが来てイキモノ解説をしてくれました。2回目は近くの北海道工業大学(現在の北海道科学大学)の河川生態学の柳井教授(私の研究室の先輩)もゼミ生と来てくれて、とても楽しく充実した会になりました。3回目は西区西野の森に行って、木の種を採って育苗箱に播いたり、紅葉の綺麗さ比べをしたりしたかなぁ。ろくに道具もなかったけど、いろんな人が来て手伝ってくれて、飽きっぽい私の始めたこんな活動が、今では21年続いています。

この第1回の「川の生きもの探し」こんな報告をUPしてました。(Web上にあったサイトは、その後消滅してしまいました…)

その年に出会ってスタッフになってくれた3名は、今も一緒にやっています。柳井先生が連れて来てくれた学生、大塚武君もその後院生になって社会人になってもスタッフで、その後も講師としても手伝いに来てくれています。

昨年はついに、当時の学生高山裕将くんが、自分の子ども達を連れて参加してくれましたよ。

彼はコンサルに就職した後、実家の農業を継ぐことになって新十津川町に帰り、無農薬農業も頑張り、今ではスゲ〆縄倶楽部のスゲ試験栽培や、マコモダケ栽培にも協力してくれてますし、勿論美味しい米や豆を買わせてもらっています。ホント、美味いし、安全。

高山農園 Instagram https://www.instagram.com/takayama.rice/

高山裕将くん https://moku.jp/learn/serialization/mokunahito7/

手稲さと川探検隊の活動紹介(動画) https://youtu.be/FxvfmXMjE3Q?si=jMfEPn-OtWyNkuY0

コメント